目次

連鎖退職が起こった会社の末路とは

退職が相次いで発生する「連鎖退職」は、企業全体に深刻な影響を及ぼします。残された社員の負担増加や組織力の低下、採用難などが重なり、最終的には事業の縮小や存続そのものが危ぶまれるケースもあります。

特に中堅規模の企業や人材の流動性が高い業界では、対策を怠ると経営基盤が揺らぎかねません。

残された社員の業務負担が重くなる

人が辞めていく会社では、残された社員が辞めた人の仕事を引き受けざるを得なくなります。その結果、労働時間の長時間化や、報酬に見合わない負担が日常化します。

特に待遇改善や人員補充が行われない場合、サービス残業や過度な責任の押し付けといった不当な扱いにつながりやすく、さらに退職を招く悪循環を生み出してしまいます。

組織の推進力が失われる

従業員退職が相次ぐと、人手不足が深刻化し、サービスや商品の品質低下を招きます。顧客満足度が下がれば、既存顧客の離脱や新規顧客の獲得難につながりかねません。

さらに、残っている社員のモチベーションも低下し、組織全体の推進力を失ってしまいます。

新しい人材の採用が難しくなる

退職が相次ぐ会社は「人が辞める職場」として悪評が広がりやすく、有能な人材が応募を避けるようになります。

仮に新しい人材が採用できたとしても、過重労働や教育体制の不備により、早期退職に至るケースが少なくありません。

人手不足で採用コストを十分にかけられず、さらに人材確保が困難になるという悪循環に陥る危険性があります。

事業そのものが行き詰まる

連鎖退職が進むと、人員不足だけでなくノウハウの流出により組織の力そのものが弱まります。

モチベーションやチームワークが損なわれれば、業績の悪化に直結し、人材確保もますます難しくなります。

その結果、事業の縮小や顧客からの信頼喪失につながり、最悪の場合は倒産に至るリスクさえあるのです。

連鎖退職が起こる原因

連鎖退職は、組織にとって大きなダメージとなり、最悪の場合は事業の継続が困難になることもあります。

ここでは、なぜ連鎖退職が起きてしまうのか、その主な原因を見ていきましょう。

働き方や職場環境への不安・不満

低賃金や有給休暇の取得が難しい状況、慢性的な長時間労働や人手不足、さらにはワンマン経営といった要素は、従業員の強い不満につながります。

こうした不満を抱えて退職した社員が周囲に実情を伝えることで、残された社員の間にも「自分も辞めたほうが良いのでは」という気持ちが広がります。

その結果、退職が連鎖的に加速してしまうのです。

会社を支えていた中心メンバーの離職

職場を引っ張っていたエース社員やリーダー的存在が辞めると、組織に大きな動揺が走ります。

特に、業務の多くを担っていた場合は残った社員への負担が急激に増え、疲弊や不安が広がります。

「あの人が辞めるなら自分も」という心理も働きやすく、離職が次々と連鎖していくきっかけになります。

職場内での不満がさらに積み重なる

退職者が増えると、当然ながら残った社員の業務量が増加します。その負担が精神的ストレスや疲労感を高め、さらなる退職を招く悪循環を生み出します。

人員が補充されないまま長期的に業務を続けると、働く環境はさらに悪化し、組織全体の崩壊につながりかねません。

会社のイメージや信頼の低下

退職が相次ぐと、外部にもその状況が伝わりやすくなります。「あの会社は人がどんどん辞めている」という噂は、残っている社員の不安を増幅させます。

さらに業績が落ち込んだり給与や雇用の安定に不信感が広がったりすると、優秀な人材から先に流出してしまいます。

その結果、組織力が大きく低下し、最悪の場合は経営が立ち行かなくなるリスクもあるのです。

連鎖退職への対策

連鎖退職を未然に防ぐには、従業員の不安や不満を正しく把握し、職場環境や制度を継続的に改善することが欠かせません。ここでは具体的な取り組みを紹介します。

離職の原因を正しく掴む

退職が続く状況を止めるには、まず一人ひとりの退職理由を正確に把握することが重要です。退職面談では単なる形式的なやり取りではなく、信頼関係を築きながら本音を引き出す工夫が求められます。

例えば「給与が低い」といった表面的な理由の背後には、人間関係の不和や成長機会の不足など、潜在的な要因が隠れているケースも少なくありません。

さらに、周囲の従業員にも聞き取りやアンケートを行うことで、職場全体に共通する課題を浮き彫りにできます。

根本原因を突き止めた上で具体的な改善策を講じることで、初めて連鎖退職を食い止める効果が期待できます。

働きやすさを高めるために制度や環境を整える

従業員が安心して働ける環境づくりは、退職防止に直結します。

まずはアンケートや面談で不満点を把握し、評価制度や労働時間の見直し、ハラスメント防止策の徹底などを進めることが必要です。

残業時間を減らす取り組みや有給休暇の取得促進、さらにITツールの活用による業務効率化も有効です。

こうした改善が積み重なることで「ここで働き続けたい」という気持ちが生まれ、従業員の定着につながります。

経営陣や管理職の意識をアップデートする

パワハラや不透明な評価、十分なコミュニケーションが取られていないマネジメントは、従業員の信頼感を損ね、離職につながる要因となり得ます。

特に、特定の部署で退職が相次いでいる場合には、管理職の対応や組織運営のあり方を見直す必要があるかもしれません。

こうした状況を改善するには、経営層や管理職自身が時代に即したマネジメントを学び、意識をアップデートしていくことが重要です。

定期的な研修を通じて、コミュニケーション手法や評価制度の運用を見直すことで、従業員が安心して働ける職場環境の構築につながります。

また、外部の専門機関による研修プログラムを活用するのも効果的です。

組織内のコミュニケーションを円滑にする

円滑なコミュニケーションは、退職防止に欠かせない要素です。1on1面談や懇親会、チャットツールや匿名意見箱の導入など、意見を伝えやすい仕組みを整えましょう。

また、管理職に対しては「傾聴」や「フィードバック」の研修を行うことで、従業員との信頼関係を築きやすくなります。

活発なコミュニケーションが実現すれば、心理的安全性が高まり、従業員が安心して働き続けられる環境になります。

相談や悩みを受け止める専用の窓口を整備する

従業員が安心して相談できる環境を整えることは、離職の連鎖を防ぐうえで非常に重要です。そのためには、相談内容を適切に受け止める専用の窓口を設けることが効果的です。

相談窓口には、大きく分けて「社内窓口」と「社外窓口」があります。社内窓口は人事部や相談担当者が対応し、社内事情を踏まえて迅速な対応が可能というメリットがあります。

ただし、相談者が「身元が知られるのでは」と懸念を抱くケースもあるため、プライバシーに配慮した運用が求められます。

一方、弁護士や専門機関が対応する社外窓口は、匿名性が保たれやすく、より安心して相談できるという利点があります。

寄せられた声を丁寧に分析し、制度や職場環境の改善に反映させることで、従業員の信頼を得るとともに、企業全体の信頼性向上にもつながります。

まとめ

連鎖退職は企業の存続を揺るがす深刻なリスクですが、原因を正しく把握し、制度や環境の改善を重ねることで防止できます。

管理職の意識改革や円滑なコミュニケーション体制、相談窓口の整備など具体的な対策を実行すれば、社員の安心感と定着率が高まり、組織の持続的な成長につながります。

自社の課題を見直し、社員が「ここで働き続けたい」と思える職場づくりに踏み出しましょう。

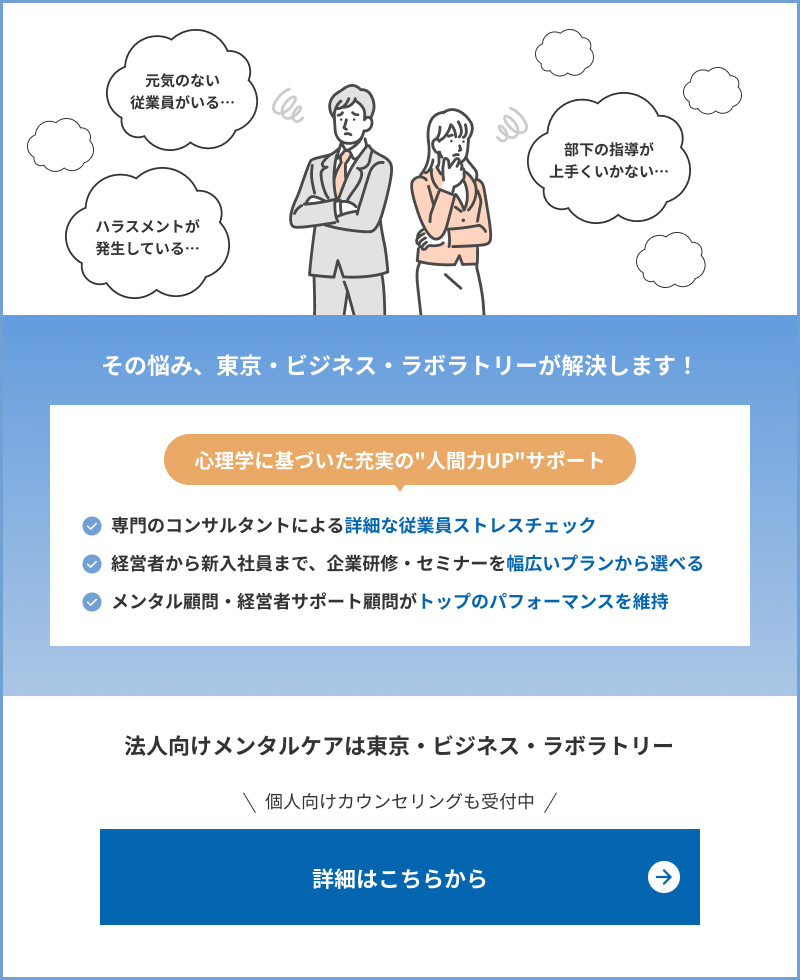

東京・ビジネス・ラボラトリー(TBL)では、研修やセミナーを通じて、経営陣や管理職のマネジメント力を強化し、従業員の不満を未然に防ぐサポートを行っています。実際の事例や具体策を学べる企業研修・セミナーをぜひご活用ください。